Walaupun telah berlangsung hampir lima dekade silam, peristiwa konfrontasi tetap menempati posisi khusus dalam memori kolektif bangsa Singapura. Pertanyaannya, apa yang membuat momen sejarah ini tetap relevan bagi Singapura di masa kini?

Konfrontasi yang berlangsung antara tahun 1963 hingga 1966 merupakan kampanye berintensitas rendah yang diprakarsai oleh Presiden Soekarno sebagai bentuk penolakan terhadap pembentukan Federasi Malaysia, di mana Singapura menjadi bagian dari federasi tersebut pada periode tahun 1963–1965. Walaupun sebagian besar konflik terjadi di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan, Singapura turut merasakan dampak serius, terutama dalam aspek keamanan dan ekonomi. Salah satu insiden paling menonjol adalah pengeboman MacDonald House di Orchard Road oleh dua anggota marinir Indonesia pada tanggal 10 Maret 1965, yang menyebabkan tiga korban jiwa dan melukai 33 orang lainnya. Peristiwa ini memicu ketegangan diplomatik yang berkepanjangan antara Indonesia dan Singapura, yang baru mereda pada tahun 1973.

Pada tanggal 10 Maret 2015, sebuah monumen didirikan di seberang MacDonald House sebagai bentuk penghormatan terhadap peristiwa pengeboman dan masa konfrontasi. Meski telah diabadikan secara simbolis, sebagian besar masyarakat Singapura belum memahami secara mendalam detail insiden tersebut maupun latar belakang konfrontasi secara keseluruhan. Pertanyaannya, sejauh mana konfrontasi berdampak terhadap Singapura, dan mengapa pengaruhnya masih terasa hingga kini?

Memahami Konfrontasi di Singapura

Dalam pidatonya di Singapura pada tanggal 27 Mei 1961, Perdana Menteri Malaya, Tunku Abdul Rahman, mengemukakan rencana pembentukan federasi yang mencakup Malaya, Singapura serta wilayah jajahan Inggris di Kalimantan Utara, Sarawak, Sabah dan Brunei. Di sisi lain, Presiden Soekarno, yang memiliki visi untuk menyatukan wilayah kepulauan tersebut dalam konsep Indonesia Raya, menilai bahwa pembentukan Federasi Malaysia merupakan upaya Barat untuk mempertahankan pengaruhnya di Asia Tenggara melalui bentuk neo-kolonialisme, dan menyatakan penolakan tegas terhadap gagasan tersebut.

Setelah upaya diplomatik melalui gagasan Maphilindo—pengelompokan alternatif yang melibatkan Malaya, Indonesia dan Filipina—gagal, pembentukan negara Malaysia tetap berlangsung pada tahun 1963. Menyusul hal tersebut, Indonesia meningkatkan kampanyenya untuk menggagalkan keberadaan Malaysia, yang semula berupa tekanan politik, ekonomi dan psikologis, kemudian berkembang menjadi aksi agresi bersenjata terhadap Federasi Malaysia.

Setelah Malaysia secara resmi dibentuk pada tanggal 16 September 1963, Indonesia merespons dengan mengusir duta besar Malaysia dan memutuskan hubungan perdagangan dengan Malaysia dan Singapura pada tanggal 21 September 1963. Sebenarnya, konflik bersenjata telah dimulai lebih awal, yakni sejak bulan April 1963 di Tebedu, Sarawak, dan berlangsung hingga bulan September 1965. Sebagian besar pertempuran terjadi di wilayah perbatasan Kalimantan antara Indonesia dan Malaysia, sebelum akhirnya meluas ke Semenanjung Malaysia dan Singapura. Pada periode tahun 1964 hingga 1966, dua batalyon dari Resimen Infantri Singapura (SIR) turut ambil bagian dalam pertempuran melawan pasukan Indonesia di wilayah Johor dan Sabah.

Salah satu sasaran utama Indonesia dalam konfrontasi di Singapura adalah mengacaukan stabilitas sektor keuangan dan perdagangan negara tersebut. Dampaknya terasa signifikan, di mana pada tahun 1964, Singapura kehilangan hampir 24% volume perdagangan dengan Indonesia, dan serangkaian pengeboman turut menurunkan minat investor asing untuk masuk. Selain itu, pada tanggal 4 September 1964, kerusuhan rasial yang terjadi diyakini dipicu oleh keberadaan tentara Indonesia yang menyamar sebagai warga sipil.

Pada tanggal 14 November 1964, upaya sabotase terhadap fasilitas minyak oleh 10 marinir Indonesia berhasil digagalkan. Dua operasi pendaratan lainnya di wilayah timur Singapura—masing-masing pada tanggal 1 dan 28 Desember 1964—juga berhasil dicegah berkat laporan dari warga sipil yang mengamati pergerakan mencurigakan. Selain menyasar instalasi strategis di pulau tersebut, pasukan reguler Indonesia turut melancarkan serangan bom dengan metode tabrak lari, termasuk insiden pengeboman di MacDonald House.

Operasi besar terakhir terjadi pada tanggal 26 Juni 1965, ketika empat kapal yang mengangkut 26 personel militer Indonesia tiba dengan tujuan menyerang kantor polisi dan pembangkit listrik. Namun, misi tersebut gagal setelah seluruh kapal berhasil ditenggelamkan oleh pasukan keamanan. Setelah Singapura resmi memisahkan diri dari Federasi Malaysia pada tanggal 9 Agustus 1965, rangkaian serangan dan pengeboman oleh Indonesia di wilayah Singapura pun terhenti. Kejatuhan Presiden Soekarno akibat kudeta pada tanggal 30 September 1965 mengalihkan kekuasaan kepada Jenderal Soeharto, yang kemudian secara resmi menyatakan berakhirnya konfrontasi pada tahun 1966.

Pengeboman MacDonald House dan Akibatnya

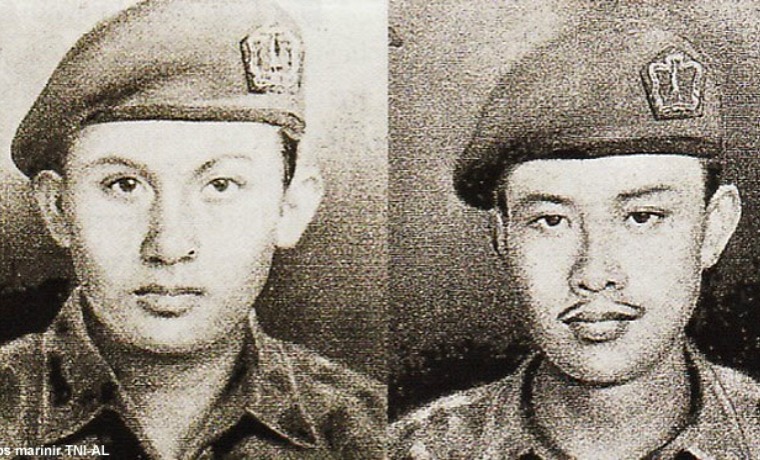

Satu-satunya serangan Indonesia yang berhasil di Singapura terjadi pada tanggal 10 Maret 1965, berupa pengeboman di MacDonald House, yang saat itu menampung sebuah bank asal Inggris dan kantor Komisi Australia. Dua anggota Korps Komando Operasi (KKO), unit marinir Indonesia, ditangkap saat berusaha melarikan diri menggunakan perahu, kemudian diadili dan dijatuhi hukuman mati pada tahun 1968. Meskipun hubungan bilateral antara Indonesia dan Singapura mulai membaik setelah transisi kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto, pelaksanaan hukuman mati terhadap kedua pelaku pengeboman tersebut sempat memicu ketegangan diplomatik antara kedua negara.

Meskipun Menteri Luar Negeri Adam Malik dan Presiden Soeharto telah mengajukan permohonan grasi, pemerintah Singapura tetap menjalankan keputusan hukuman mati terhadap dua marinir Indonesia pada tanggal 17 Oktober 1968. Jenazah keduanya diserahkan kepada Kedutaan Besar Indonesia dan dibawa pulang ke tanah air, di mana dihormati sebagai pahlawan nasional. Kedatangan jenazah disambut oleh kerumunan masyarakat di bandara dan kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Di Indonesia, insiden protes terjadi ketika sekelompok pemuda menyerbu Kedutaan Besar Singapura dan merusak bendera negara tersebut. Para staf misi diplomatik Singapura telah meninggalkan gedung sebelum aksi kekerasan berlangsung dan tidak mengalami cedera.

Indonesia mulai memulihkan hubungan diplomatik pasca-insiden pengeboman setelah kunjungan resmi pertama Perdana Menteri Singapura, Lee Kuan Yew, ke Indonesia pada bulan Mei 1973, yang ditandai dengan penghormatan beliau di makam dua marinir Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Luar Negeri S. Rajaratnam dan Adam Malik menandatangani perjanjian perbatasan yang menetapkan garis laut antara kedua negara. Selanjutnya, pada bulan Agustus 1974, Perdana Menteri Lee menyambut kunjungan resmi pertama Presiden Soeharto ke Singapura, yang menandai pemulihan penuh hubungan bilateral antara Indonesia dan Singapura.

Mengapa Konfrontasi Perlu Dikenang

Eksekusi dua marinir Indonesia pada tahun 1968 menjadi titik balik yang menegangkan dalam hubungan bilateral, meskipun dianggap penting oleh Singapura untuk menegaskan kedaulatannya. Namun, pada awal tahun 2014, keputusan Indonesia untuk menamai kapal perang KRI Usman Harun—mengambil nama dari kedua marinir tersebut, Usman Muhammad Ali dan Harun Said—memicu kembali ketegangan lama dan membangkitkan reaksi emosional di kalangan masyarakat Indonesia dan Singapura. Mengingat adanya kerja sama latihan militer antara kedua negara, penamaan kapal tersebut dinilai kurang bijak dan berpotensi merusak hubungan diplomatik. Pemerintah Singapura pun secara terbuka menyampaikan kekecewaannya atas keputusan tersebut.

Peresmian monumen konfrontasi pada tanggal 10 Maret 2015 memiliki makna penting sebagai simbol pengingat atas salah satu episode bersejarah dalam perjalanan Singapura. Kenangan akan masa konfrontasi masih berpotensi memengaruhi dinamika hubungan antara dua negara yang bertetangga erat. Oleh karena itu, sangat penting bagi masyarakat Singapura untuk memperdalam pemahaman mengenai peristiwa politik yang terjadi di Indonesia, serta menyadari bahwa perubahan di negara ini dapat membawa dampak negatif terhadap hubungan diplomatik dan stabilitas ekonomi Singapura.